.

Kaschubisches Weihnachtslied

von Werner Bergengruen

|

Originaltext - gesprochen von Werner Bergengruen |

|

Als Lied - in einer modernen Interpretation |

Wärst du, Kindchen, im Kaschubenlande,

wärst du,

Kindchen, doch bei uns geboren!

Sieh, du

hättest nicht auf Heu gelegen,

wärst auf

Daunen weich gebettet worden.

Nimmer wärst

du in den Stall gekommen,

dicht am Ofen

stünde warm dein Bettchen,

der Herr

Pfarrer käme selbst gelaufen,

dich und deine

Mutter zu verehren.

Kindchen, wie

wir dich gekleidet hätten!

Müsstest eine

Schaffellmütze tragen,

blauen Mantel

von kaschubischem Tuche,

pelzgefüttert

und mit Bänderschleifen.

Hätten dir den

eig’nen Gurt gegeben,

rote Schuhchen

für die kleinen Füsse,

fest und blank

mit Nägelchen beschlagen!

Kindchen, wie

wir dich gekleidet hätten!

Kindchen, wie

wir dich gefüttert hätten,

früh am Morgen

weisses Brot mit Honig,

frische

Butter, wunderweiches Schmorfleisch,

mittags

Gerstengrütze, gelbe Tunke,

Gänsefleisch

und Kuttelfleck mit Ingver,

fette Wurst

und goldnen Eierkuchen,

Krug um Krug

das starke Bier aus Putzig!

Kindchen, wie wir

dich gefüttert hätten!

Und wie wir

das Herz dir schenken wollten!

Sieh, wir

wären alle fromm geworden,

alle Knie

würden sich dir beugen,

alle Füsse

Himmelswege gehen.

Niemals würde

eine Scheune brennen,

sonntags nie

ein trunkner Schädel bluten, -

wärst du,

Kindchen, im Kaschubenlande,

wärst du,

Kindchen, doch bei uns geboren!

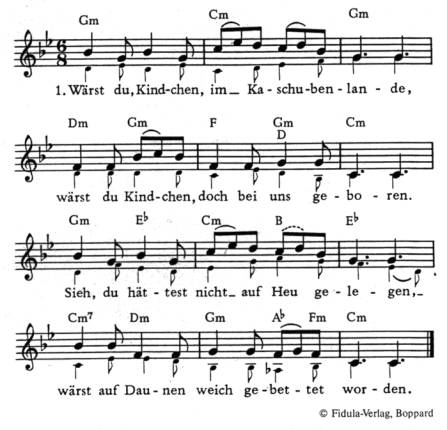

Versuch einer Vertonung;

Melodie nach Franz Motzer:

Das „Kaschubische Weihnachtslied“ von Werner Bergengruen

entstand im Jahre 1927. Es erschien in einer Anzahl von Zeitungen und

Zeitschriften, die heute schwer festzustellen sind. Bergengruen hat es dann in

eine Gedichtsammlung aufgenommen, die 1938 erschienen ist. Es wäre möglich,

dass der Dichter dieses Gedicht direkt aus dem Kaschubischen übertragen hätte,

da er einiger slawischer Sprachen sehr wohl mächtig war; es hat jedoch eine

andere Grundlage: Nach Aussage des Verfassers entstand es auf Grund von

Erzählungen einer kaschubischen Hausangestellten seiner Eltern, die damals in

Danzig lebten.

Dass das „Kaschubische Weihnachtslied“ bereits früher eine Rolle

für das Volk der Kaschuben gespielt hat, ist von Ernst Seefried-Gulgowski in

dem Buch „Von einem unbekannten Volke in Deutschland“ (veröffentlicht 1911)

dokumentiert. Der hier genannte Text zeigt interessante Bezüge zum späteren

Gedicht von Werner Bergengruen. Allerdings wird hier durch den Wortlaut der

letzten Strophe dem „Kaschubischen Weihnachtslied“ eine besondere Wirkung

gegeben:

|

Sei uns

gegrüßet geliebter Jesu, unser von Ewigkeit ersehnter Herr.

Aus Kaschubien

zum Stalle eilen hurtig wir alle

und bis zur

Erde neigen die Stirne - und bis zur Erde neigen die Stirne.

|

Warum so arm

liegst du in der Krippe und nicht im Bettchen, wie es dir zukommt.

Im Stalle

geboren, in der Krippe gebettet.

Warum mit Ochsen

und nicht mit Herren - warum mit Ochsen und nicht mit Herren.

|

Wärst in

Kaschubien du uns geboren, wärest auf Heu von uns nicht gebettet.

Hättest ein

Strohsäckchen, darüber ein Bettchen,

und viele

Kissen gefüllt mit Daunen - und viele Kissen gefüllt mit Daunen.

|

Und auch dein

Kleidchen wär nicht so einfach. Aus grauem Fellchen ein reiches Mützchen.

Aus blauem

Tuche ein Röckchen und ein grünes Warb-Jöppchen,

dazu ein’

Netzgurt würd’ man dir geben - dazu ein’ Netzgurt würd’ man dir geben

|

Wärst in Kaschubien

du uns geboren, brauchtest dann niemals Hungersnot leiden.

Zu jeder

Tageszeit hättest Gebratenes,

zum

Butterbrödchen, wodki ein Gläschen - zum Butterbrödchen, wodki ein Gläschen.

|

Zu Mittag

hätt’st du Buchweizengrütze, mit gelber Butter reichlich begossen.

Saftiges

Gänsefleisch, mit Speck Kartoffelmus,

und Fleck mit

Ingwer nicht zu vergessen - und Fleck mit Ingwer nicht zu vergessen.

|

Und Wurst mit

Rührei gar fett gebraten, darnach der Liebling würd’ wohl geraten.

Zum Trinken

gäb man dir Tuchler- oder Berent-Bier.

Könntest dann

schwelgen in den Genüssen - könntest dann schwelgen in den Genüssen.

|

Zum Abendbrot

hätt’st du schmackhafte Flinzen und zarte Würstchen mitsamt Pieroggen.

Wruken mit

Hammelfleisch, Erbsen mit Speck gekocht,

und fette

Vöglein knusprig gebraten - und fette Vöglein knusprig gebraten.

|

Bei uns gibts

Wildbrett, Jesu, in Menge.

Wäre allzeit

für dich wohl bereitet, ganz junge Rebhühnchen und andre Vögelchen,

auch fette

Täubchen und Krammetsvögelchen - auch fette Täubchen und Krammetsvögelchen.

|

Dort hast du

allzeit Mangel gelitten, hier hätt’st du alles im Überfluß.

Beim Trinken

und Essen, Beim Spielen, Erzählen,

wäre beim

Amtmann dein Platz am Tische - wäre beim Amtmann dein Platz am Tische.

|

Doch dir

genügt schon der gute Wille, unsere Wünsche nimmst du als Gaben.

Die Herzen zum

Opfer bringen wir dem Schöpfer.

|

Verachte uns

nicht, obwohl wir arm sind. Verachte uns nicht, obwohl wir arm sind.

Biographie –

Werner Bergengruen

1892

Am 16.

September wird Werner Bergengruen im lettischen Riga als 2. Sohn eines Arztes

schwedischer Herkunft geboren.

Obwohl sich seine

Familie wegen der Russifizierungspolitik des Zarenreiches zur Ausreise

entschließt, bleibt Bergengruen zeitlebens der Landschaft und Kultur seiner Heimat

verbunden.

bis 1914

Bergengruen

besucht das Gymnasium in Lübeck, lebt seit 1909 in Marburg und studiert seit

1911 Theologie, Germanistik und Kunstgeschichte an den Universitäten Marburg,

München und Berlin, ohne einen Studienabschluss zu erwerben.

1914-1918

Kriegsfreiwilliger

auf deutscher Seite im Ersten Weltkrieg.

1919

Bergengruen tritt

der Baltischen Landeswehr bei, die in seiner Heimat gegen die Rote Armee

kämpft.

Er heiratet

Charlotte Hensel und lebt, von Unterbrechungen abgesehen, als freier

Schriftsteller in Berlin.

1922

Leiter der

Zeitschrift "Ost-Informationen" in Berlin.

1923

Bergengruens

literarisches Werk beginnt mit der Veröffentlichung des

abenteuerlich-romantischen Romans „Das Gesetz des Atum“, den er nicht wieder

auflegen ließ.

1926 folgt der

Roman „Das große Alkahest“ (seit 1938 „Der Starost“) , 1930 „Karl der Kühne“,

1931 „Der goldene Griffel“.

Erster Höhepunkt

im Gesamtwerk ist 1935 der verschlüsselte Zeitroman „Der Großtyrann und das

Gericht“, durch den er weithin bekannt geworden ist.

1925

Hauptschriftleiter

der "Baltischen Blätter".

seit 1927

Lebt er als freier

Schriftsteller in Berlin und München.

1933-1945

Dem

Nationalsozialismus steht Bergengruen vor allem wegen seiner christlich-humanen

Gesinnung ablehnend gegenüber.

Seine

regimekritischen Gedichte des Gedichtzyklus "Der ewige Kaiser" (1937)

gehen in Abschriften von Hand zu Hand.

1937 schließen ihn

die Nationalsozialisten wegen seines Romans "Der Großtyrann und das

Gericht" (1935) aus der Reichsschrifttumskammer mit der Begründung aus, er

sei nicht geeignet, "durch schriftstellerische Veröffentlichungen am

Aufbau der deutschen Kultur mitzuarbeiten". Es folgt das Verbot einiger

seiner Bücher sowie ein Rundfunk- und Vortragsverbot.

1936

Konversion zum

katholischen Glauben.

Er zieht sich aus

Berlin zurück, aus der Stadt, mit der ihn so viel verband, und geht nach Solln

in der Nähe von München, wo er dann durch einen Bombenangriff 1942 Wohnung und Habe verliert.

1937

Bergengruens bekannteste

Novelle "Die drei Falken" handelt vom eigensüchtigen Streit unter den

Erben eines Falkenmeister, wobei der Haupterbe aus Abscheu vor der Gier seiner

Geschwister einem wertvollen Falken die Freiheit schenkt.

1946

Lebt zunächst bei

Freunden in Zürich, 1948/49 in Rom. Veröffentlichung der Werke "Zauber und

Segenssprüche", "Lobgesang" und "Der hohe Sommer".

1951

Auszeichnung mit

dem Wilhelm-Raabe-Preis der Stadt Braunschweig.

1952

Veröffentlichung

des Romans "Der letzte Rittmeister".

1958

Verleihung der

Ehrendoktorwürde der philosophischen Fakultät der Universität München und des

Großkreuzes des Bundesverdienstordens: Wenig später wird er als Nachfolger

seines verstorbenen Freundes Reinhold Schneider Mitglied des Ordens "pour

le mérite"

1960

Veröffentlichung

der Erzählungen "Zorn, Zeit und Ewigkeit".

1964

4. September:

Werner Bergengruen stirbt in Baden-Baden.

|