Gastronomisches

Groß-Hansdorf

Schmalenbeck

![]()

„Parkhotel

Manhagen“

1883 kaufte der Hamburger Kaufmann

Johann Dietrich Theodor Tietz den Manhagenwald. Nach seinem Tod 1898 verkauften

seine Erben den großen Grundbesitz, der mehrfach den Besitzer wechselte. 1929

kaufte die Stadt Hamburg das Gelände zurück und verpachtete den westlichen Teil

des Parkes mit Landhaus und See an den früheren Besitzer des ‚Parkhotels an der

Elbchaussee’, A.J.A. Möller, der in der Villa das weitbekannte ‚Hotel Manhagen’

einrichtete. 1978 wurde das Hotel abgerissen.

um 1935

um 1935

um 1910

um 1910

um 1955

.

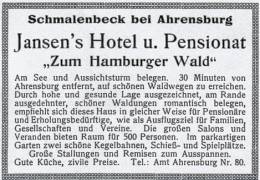

Hotel „Zum Hamburger Wald”

Am 15. April 1902 kaufte

sich der ehemalige Blankeneser Schiffkoch Hans Heinrich Jansen das an der

Sieker Landstraße (jetzt ‘Alte Landstraße’) gelegene Gewese ‘Hamburger Wald’.

Unter der Leitung von Jansen und seiner Frau Martha erlange das Hotel bald

große Beliebtheit. Schieß- und Spielstätten machten es zu einem beliebten

Ausflugsziel für Familien, Gesellschaften und Vereine. Nicht selten fanden hier

Feste mit bis zu 500 Personen statt.

Der große parkartige Garten

des Hotels reichte bis an den Schmalenbecker See. Für die Gäste hatte man am

Ufer eine Anlegestelle für Ruderboote gebaut. Sogar ein kleines Segelschiff aus

Eichenholz lag am Steg. Der See hatte damals ein bedeutend größeres Ausmaß als

heute. Durch den Hochbahnbau wurden die natürlichen Wasserläufe durchschnitten,

und er hat keinen Zulauf mehr.

1943 verkaufte die Witwe

Jansen an den Kaffehausbesitzer Mehrer. Von 1945 bis 1948 besetzten englische

Truppen das Haus. Der Gastwirtsbetrieb fand während dieser Zeit in einem

ausgebauten Stall statt. Die evangelische Kirche übernahm 1953 das Anwesen und

benutzte das frühere Hotel noch bis zu seinem Abriß 1977

1910

1900

1900

um 1935

.

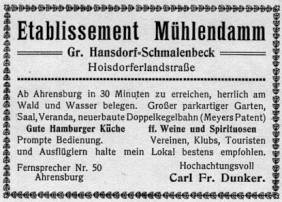

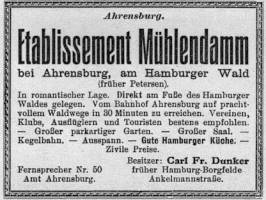

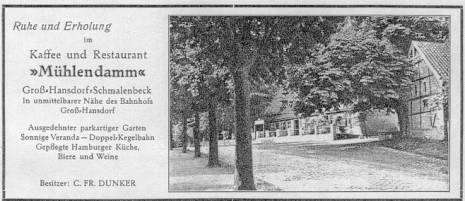

„Restaurant

Mühlendamm“

Das ‚Restaurant Mühlendamm’ ist

die älteste Gastwirtschaft in Großhansdorf und Schmalenbeck. Ehemals Wohnhaus

der alten Wassermühle aus dem Jahre 1642, entstand daraus 1845 ein Gasthaus.

Carl-Friedrich Dunker kaufte es 1908 ohne Felder und ließ es renovieren und

vergrößern, indem er eine Veranda, Tanzsaal und Kegelbahn anbaute.

um 1910

um 1910

um 1935

um 1960

um 1960

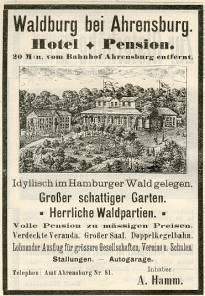

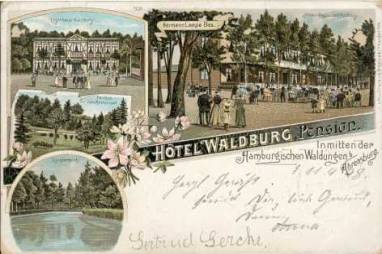

„Hotel Waldburg“

Inmitten der Hamburger

Waldungen, an der heutigen Straße Depenwisch, gründete Hermann Lampe 1871 sein ‚Hotel

und Logirhaus’ ‚Waldburg’. Es war ein zweistöckiger Holzbau mit Tanzsaal und

Doppelkegelbahn. Auch nach der Veräußerung im Jahre 1908 an den Besitzer von

Jäckbornshorst wurde die Gastwirtschaft in Pacht von Hamm weiterbetrieben. 1919

folgte Mohr als Pächter; noch im selben Jahr brannte die ‚Waldburg’ nieder. Die

Ställe und das Wirtschaftsgebäude blieben von den Flammen verschont. Wenige

Jahre später zerstörte ein weiteres Feuer auch das Logirhaus. Nicht lange nach

dem Brand verkaufte Adolf Wentzler 1919 das Grundstück an den Bankier Jordan,

der die Waldburg in den Jahren 1921/22 als schlichten Klinkerbau neu erstehen

ließ. Die zweite Waldburg pachtete nun der Hotelier A.J.A. Möller, welcher den

Betrieb 1931 in das später sehr geschätzte Parkhotel Manhagen verlegte.

In den vierziger Jahren zog

ein Altenheim ein. Von 1949 bis 1960 mietete die Landesversicherungsanstalt das

geräumige Gebäude, um ihre Kleinkinderstation aus dem großen Krankenhaus dahin

zu verlegen. Die letzten Besitzer ließen 1961 das Hauptgebäude abreißen. heute

steht ein großer Bungalow an dieser Stelle und wird privat bewohnt.

um 1915

um 1898

um 1905

Hotel „Vier

Linden“

Nach zweijähriger Bauzeit

wurde am Wöhrendamm am 18. März 1905 das ‚Hotel Vierlinden’ eingeweiht. Sein Besitzer

Friedrich Steenbock hatte es nach den großen Bäumen vor dem Haus benannt. In

Hamburger Zeitungen priesen Annoncen Kegelbahn, Biergarten und den großen Saal

mit Bühne und Galerie für Veranstaltungen am Hansdorfer Wöhrendamm an. Es war

ein Hotel für gehobene Ansprüche. Das Haus besaß Gästezimmer, Eßzimmer, eine

Galerie und Vorsaal, der große Saal faßte vierhundert Personen.

Der Kriegsausbruch 1914

machte dem fröhlichen Treiben ein Ende. Die Kegelbahn wurde zum Quartier für

kriegsgefangene Russen, der große Saal Kornlager.

Nach dem Verkauf 1942 nutzte

man die Räume für gewerbliche Zwecke und Wohnungen. An das alten Lokal erinnert

nur noch die Eingangstür. Das Dach wurde abgetragen, die Form der Fenster

verändert und die Außenhaut mit Platten verkleidet.

1912

1905

1905

um 1935

um 1935

„Pension

Eilshorst“

um 1905

„Gastwirthschaft am Hopfenbach“

um

1900

„Bahnhofs-Restaurant

Groß Hansdorf“

Der zweite Sohn des

Dorfschmieds, der Mauerer Hermann Eckmann, errichtete 1903 dieses Haus ohne Anbau

am Eilbergweg. Später wurde es verkauft und durch An- und Umbauten zum

Restaurant verändert. Direkt an der Endstation der Walddörferbahn gelegen,

lockte der große Kaffeegarten viele durstige und müde Wanderer zum Ausruhen an.

Nach den Besitzern Schröp und Hamer übernahm Hubert Laumann, seit 1920 Polizist

in Groß-Hansdorf, 1932 das ‚Bahnhofs Restaurant’. 1962 verkaufte der Nachfolger

Pukies das Grundstück an den Apotheker Schilling, der hier bis 1983 die

Bahnhofsapotheke betrieb

um 1935

um 1935

um 1950

.

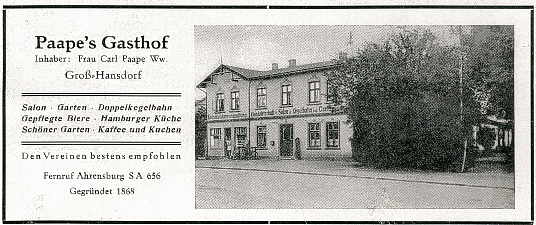

„Paape’s Gasthof“

Die Gründung des Paapeschen

Dorfgasthofes geht auf das Jahr 1868 zurück. In dem kleinen Bauerndorf bildete

Paapes Gasthof mit einem Krämerladen und zeitweise auch einer Poststelle den

Mittelpunkt.

1895 baute Hans Paape unter

Mithilfe der Bauern einen Saal und ein Klubzimmer an. Wegen der wachsenden

Einwohnerzahl und des sich ausbreitenden Ausflugsverkehrs vergrößerte Carl

Paape seine Gastwirtschaft nochmals. Das Haus wurde in den Jahren 1903-1905 aufgestockt,

bekam einen Salon und eine Kegelbahn. Im Clubzimmer versammelte sich der

Männergesangverein, im Saal tanzte man beim Vogelschießen und anderen

dörflichen Festen.

Als das Kino immer mehr in

Mode kam, konnten sich die Groß-Hansdorfer bei Paape zu Filmvorführungen

treffen. Zum Bedauern der Besucher mußte das Kino wegen nicht ausreichender

Sicherheitsvorkehrungen in den fünfziger Jahren schließen. Der kleine

Krämerladen im linken Teil des Hauses wurde 1977 in den großen Anbau verlagert

und später zu einem großen Einkaufsmarkt ausgebaut. Der Dorfgasthof wechselte

indes auf die linke Seite und bestand dort als kleinere Gastwirtschaft weiter.

um 1910

um 1910

„Zum Landhaus“

Um 1900 stand eine alte Kate

am Wöhrendamm. Der Hausschlachter August Offen wohnte hier mit seiner Familie.

Sein Sohn Rudolf entschloß sich in den zwanziger Jahren, die väterliche Kate in

ein Restaurant umzubauen. Ausflügler und Besucher des nahen Krankenhauses

kehrten in dem gemütlichen Wirtsgarten gern zu einer kleinen Ruhepause ein.

1954 wurde der

Restaurationsbetrieb ‚Zum Landhaus’ aufgegeben. Danach nutzte die Familie Kiehr

die umgebauten Gasträume als Laden und Lager für Haushalts- und Eisenwaren. Es

wurden Haken, Ösen, Nägel und Schrauben verkauft, einzeln oder im Dutzend, in Tüten

und auch auf die Hand.

|

zurück zu NeueZeiten |

|

|

zurück

zur Startseite |