Hausfleiß und Volkskunst in der Kaschubei

Originaltext eines Aufsatzes von

Isidor Gulgowski

... veröffentlicht 1912 in: „Die Provinz Westpreußen

in Wort und Bild – Heimatkundliches Lesebuch“

(Hier abgedruckt als Nebenprodukt

meiner privaten Heimat- u. Familienforschung)

Hausfleiß! Einen vertraulichen Wohlklang hat das Wort. Friedliche Bilder füllen unsere Vorstellung. - Ein geräumiges, reinliches Zimmer, die Hausbewohner am flackernden Kaminfeuer. Der Großvater setzt die letzte Kraft an, um die biegsamen Kiefernwurzeln in die rechte Form eines Korbes zu zwängen. Der Hausherr unterweist den lernbegierigen Buben in der sicheren Führung des Schnitzmessers. Man hört das gleichmäßige Schnurren des Spinnrades, - überall frohes, fleißiges Schaffen. Ein jedes Familienmitglied hat eine nützliche Betätigung, die seine Zeit in Anspruch nimmt. - Und die Großmutter, die sich nicht mehr nützlich machen kann, erzählt ein Märchen, das zwar allen Anwesenden bereits bekannt ist, aber sie nicht davon abhält, jede Einzelheit mit dem naiven Ernst eines unschuldigen Gemütes zu verfolgen.- Ein Bild des alten Hausfleißes, umweht von dem Hauch der Volkspoesie! -

Der Hausfleiß hatte in der Kaschubei eine große Verbreitung. Das wird zugegeben. Wie will man aber die oft primitiven Erzeugnisse mit der Volkskunst in Einklang bringen! Man ist gewohnt, bei dem Worte Volkskunst an reich geschnitzte Truhen, Schränke, prächtige Stickereien oder etwas ähnliches zu denken. Solche Erzeugnisse wird man bei dem kaschubischen Volksstamm vergeblich suchen, und daraus erklärt es sich, daß man von einer Volkskunst in der Kaschubei noch niemals etwas gehört hat.

Heute kommt man jedoch zu der Erkenntnis, daß es ein Irrtum ist, nur das als Kunstprodukt anzusehen, was reichen Schmuck oder reichen Zierat ausweist. Wir müssen alle Erzeugnisse des Hausfleißes zur Volkskunst rechnen, weil sie aus einer selbständigen Fertigkeit hervorgehen.

Ein kaschubisches Dorf

Der kaschubische Volksstamm ist von je her recht arm gewesen. Die meisten Dörfer lagen weit entfernt von der Stadt und waren von jeglichem Verkehr abgeschlossen. Der Boden ist in jenen Landstrichen äußerst mager. Arbeitsgelegenheit gab es, namentlich im Winter, nicht. Das Volk hatte hart mit dem Lebensunterhalt zu ringen, Geld war ein rarer Artikel. Die Leute waren gezwungen, alle zum täglichen Gebrauch im Hause und in der Landwirtschaft nötigen Gegenstände sich lebst anzufertigen. Daraus erklärt es sich, daß gerade in der Kaschubei der Hausfleiß sehr verbreitet gewesen ist und sich in einigen entlegenen Ortschaften bis auf die Gegenwart erhalten hat. Ein jeder Gegenstand, den der Bauer in die Hand nahm, vom Holzlöffel bis zum Pflug, wurde von ihm selbst angefertigt. Die Zimmereinrichtung, das Mobilar, ist bei dem kaschubischen Volksstamm niemals ein protzig-reiches gewesen. Aber erwägt man die bescheidenen Verhältnisse, unter denen das Volk damals wohnte, und betrachtet man das Hausgerät aus jener Zeit, so muß man zugeben, daß der Geschmack, der Kunstsinn des Volkes, vor Jahrzenten auf einer weit höheren Stufe stand als heute.

Sehen wir uns jene alten, bemalten Schränke und Truhen an, wie man Sie noch vereinzelt in den Hütten findet. Wie prächtig präsentiert sich der offene Geschirrschrank mit den blanken Löffeln in den Leisten und den buntbemalten alten Bauernschüsseln. Wie fein symmetrisch stehen seitlich die gedrehten Säulen, wie einfach und schön sind die Linien der oberen Verzierung. Betrachten wir daneben den Glasschrank, wie das Volk ihn heute auf dem Markte ersteht und der das höchste Ideal eines Kaschuben ist, so staunt man über die umsichgreifende Geschmacksverirrung.

Ich fand in einem Bauernhause neben dem neumodischen Glasschrank auch den alten Geschirrschrank stehen, der noch recht gut erhalten war. Auf meine Frage, welcher Schrank wohl schöner sei, verglich der Bauer aufmerksam beide Stücke und kam zu dem Schlusse: "Der alte Schrank sehe ja besser aus, aber das sei heute nicht mehr modern." Die unselige Mode ist also selbst in die fernsten Winkel der kaschubischen Dörfer eingedrungen und fegt den letzten Rest einer alten Kultur fort. Nicht der Geschmack des Volkes hat so barbarische Formen angenommen, sondern die Mode erweist sich als die größte Feindin der Überlieferung.

Das kaschubische Volk hat stets eine starke Vorliebe für bunte Farben gezeigt. Die Malerei hat als Volkskunst eine gewisse Bedeutung. Es gab eine Reihe Dorfkünstler, die die Truhen, Schränke, Stühle, Bettgestelle, Teller, Bilder usw. mit bunten Mustern verzierten. In den meisten Fällen sind die Ornamente bereits verwischt, aber soviel läßt sich noch erkennen, daß man sich ein Bild von ihrer Ursprünglichkeit machen kann.

Der Hausfleiß des Spinnens und Webens stand in der Kaschubei in sehr hoher Blüte. Und auch bei dem Weben offenbarte sich die Vorliebe des Volkes für leuchtende Farben und bunte Muster. Es sind prächtige Stoffe für Bettbezüge, Schürzen, Kleider gemacht worden. Eine gewisse Berühmtheit hat der kaschubische Warp erlangt, ein kräftiges Gewebe, bei dem Aufzug und Einschlag aus gesponnener Schafwolle sind. In der Färberei wurde der Stoff gewaschen, gewalkt und gefärbt, für die Männerkleidung einfarbig blau, für die Frauen rot oder grün mit schwarzen Streublümchen. In jeder Kreisstadt gab es eine Färberei, von denen die in Berent, Bütow und Konitz die bedeutendsten gewesen sind und sich bis auf die Gegenwart erhalten haben.

Neben der Landwirtschaft betrieb der kaschubische Bauer die Fischerei, da die meisten Dörfer an einem See oder an einem Fluß liegen.

Die Netze verschrieb der Fischer sich nicht aus der Fabrik, sondern er strickte sie aus selbstgesponnenem Garn. Männer und Frauen haben darin eine erstaunliche Fertigkeit erlangt. Die Technik entspricht genau der Filetarbeit.

Die Zugseile drehten sich die Leute aus Kiefernwurzeln. Sie waren praktischer und namentlich billiger als die heutigen Hanfseile.

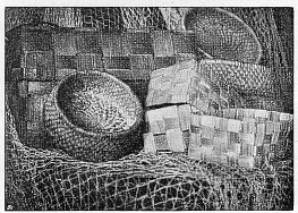

Alte Lischken und Metzen

Alte Lischken und Metzen

Ein wirklich bodenständiges Erzeugnis des Hausfleißes waren die Wurzelflechtereien. Es gibt hier weite Strecken von Ödland, die mit kleinen verkümmerten Kiefern, den sog. Kuseln, dicht bestanden sind. Sie haben zahllose dünne Wurzeln, die sich in dem mageren Erdreich weit hinausziehen. Aus den geschälten Wurzeln werden allerhand Gebrauchsgegenstände gemacht, als Maße zu Korn, Mehl und Kartoffeln; Behälter zu Pfeffer, Salz, Streichhölzchen, große Kiepen zum Korn, ja sogar Kannen und Feuereimer, die so dicht geflochten sind, daß kein Tropfen Wasser durchdringt. Einen Handelsartikel bilden noch heute die Lischken, eine Art zweiteiliger Spankörbe aus gerissenen Holzleisten, die sich sehr gut als Versandkartons bewähren.

Auch die Holzschnitzkunst wird von einigen Dorfkünstlern noch gepflegt, die namentlich Figuren für Wegekreuze anfertigen.

Eine besondere ländliche Industrie, die ganz aus dem Bedürfnis des Volkes hervorgeht, ist die Anfertigung von Tabaksdosen. Der echte Kaschube ist kein Raucher, dafür aber ein um so leidenschaftlicherer Schnupfer. Und die Behälter für den Tabak, die Dosen, sind ein einheimisches Erzeugnis. Sie werden aus Birken- oder Kirschbaumrinde und namentlich aus Rindergehörn angefertigt und mit Schnitzereien versehen. Auch den Tabak kauft sich der Kaschube nicht vom Krämer, sondern er macht sich ihn selbst. Früher hat er sich sogar seine Tabakstauden im Garten angebaut. heute erwirbt er die Tabaksblätter im Dorfkrug, trocknet und zerschneidet sie und reibt sie in einer Schüssel mit rauhem Boden zu seinem Tabakpulver.

Es ist unleugbar, daß der frühere Bauer mit seiner außerordentlichen Geschicklichkeit dem heutigen Landmann an Selbständigkeit weit überlegen war. Der Dörfler von ehemals war ein Meister; sein ganzes Eigentum, vom Haus bis zum Holzschuh, war oft das Werk seiner Hände. Der Bauer wußte nicht nur den Pflug zu führen, sondern er verstand ihn auch zu bauen. Heute überläßt der Dörfler schon das Aufstellen eines Zaunes dem Dorfhandwerker, und der arbeitet nach einem gewohnten Schema.

Im allgemeinen ist man wohl der Ansicht, daß der Hausfleiß gänzlich erloschen ist. Für manche Landstriche trifft das auch zu, aber in den entlegenen Dörfern der Kaschubei ist er noch ziemlich stark verbreitet. Es werden eine Menge Gegenstände: Stühle, Ofenbänke, Körbe, Reusen, Lischken, Netze, Flachsschwingen usw. gefertigt. Das Spinnrad und den Webstuhl findet man noch in vielen Familien. Kleider aus selbstgefertigten Stoffen werden noch mehr getragen, als man anzunehmen pflegt.

Soll man nun müßig zusehen, wie auch der letzte Rest einer alten Volkskunst, eines eingebürgerten Hausfleißes unwiederbringlich verloren geht?

In Schweden hat man die Bedeutung, die der Hausfleiß für ein Volk hat, weit früher erkannt und sorgte für dessen Belebung. Da war es namentlich Artur Hazelius, der Schöpfer des Nordischen Museums und des Freilichtmuseums in Skanson, der sich mit nie versagender Begeisterung in den Dienst der guten Sache stellte. Und Schwedens Frauen waren es, unter deren Einflusse der Hausfleiß sich zu einer Hausindustrie entwickelte, die den Stolz der Nation bildet.

Weshalb sollte auch bei uns der Hausfleiß sich nicht wieder beleben lassen? Die Grundbedingungen, das Vorhandensein alter einheimischer Techniken, sind da. Es gilt nur das Alte zu studiern, um darauf etwas Neues zu schaffen.

Der Bauer hat noch nicht die Lust am Basteln verloren, und das Volk noch nicht den Sinn für lebhafte Farben eingebüßt.

Das Neue muß zwar auf dem Alten fußen, aber es soll so gestaltet sein, daß es dem heutigen Geschmacke des Publikums entspricht und Käufer findet.

Vorbildlich ist in dieser Beziehung Schweden. Dort hat sich ein Verein gebildet: "Freunde der Handarbeit". Er will die Reste der nationalen Techniken der Weberei und Stickerei in künstlerischem Sinne wieder beleben und dadurch der schablonenmäßigen Fabrikarbeit entgegenwirken. Der Verein hat eine Reihe von Schulen gegründet und in erfolgreichster Weise den Hausfleiß gefördert. Bedeutende Künstler haben sich in den Dienst der guten Sache gestellt, um durch Schaffung immer neuer Muster und Vorlagen die Arbeiten vor Einseitigkeit zu bewahren.

Bei uns zu Lande ist in Sanddorf in Kreise Berent der Versuch gemacht wurde,

die hier heimisch gewesenen Techniken der Stickerei, Weberei und Flechterei zu

beleben.

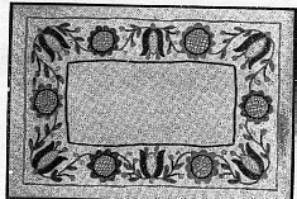

Muster auf einer Decke

Es hat sich überraschend schnell die früher übliche Beschäftigungsart eingebürgert. Die Mädchen erhalten die nach besonderen Entwürfen aufgezeichneten Stickereiarbeiten nach Hause. Die vielen arbeitsfreien Stunden in der stillen Winterzeit können sie angenehm und nützlich ausfüllen. Denn die für den Hausfleiß verfügbare Zeit ist auf dem Dorfe heute größer als vordem, da viele Arbeiten (Dreschen, Reinigen des Korns usw.) auch in den kleineren bäuerlichen Betrieben von der mechanischen Kraft der Maschine verrichtet werden.

Sobald es uns gelungen ist, die eine und die andere Art des heimischen Hausfleißes zu beleben, so ergeben sich andere Techniken oft von selbst. Auch die Weberei gelangt jetzt in Sanddorf und Umgegend zu neuer Blüte. Die Stoffe finden bei den Stickereien Verwendung und werden auch vom Stück verkauft. Die Leute bedienen sich bis jetzt ausschließlich ihrer primitiven, unbeholfenen Webstühle. Doch man muß die neuen Errungenschaften sich zunutze machen. Es ist daher mit der Einführung der Hamkenschen Webstühle ein Versuch gemacht worden. –

Ebenfalls blüht in Sanddorf die Wurzelflechterei auf und gibt den Knaben, Burschen und Männern nutzbringende Winterarbeit. Das Material ist noch heute unentgeltlich da. Es ziehen sich dicht hinter dem Dorf einige hundert Hektar Ödland hin, das mit Kuseln bestanden ist. Die Wurzeln werden ausgerissen, geschält und eignen sich ganz vorzüglich zur Ausführung der feinsten Flechterein. Sie müssen möglichst im frischen Zustande verarbeitet werden, sind aber dann so zähe, daß sie zu festen Knoten gebunden werden können. Im Dorfe fand sich noch ein Mann, der die Technik der Wurzelflechtereien in hervorragendem Maße beherrschte und die größeren Schulknaben ausbildete. Anfangs ging es wohl recht mühsam vorwärts, aber kaum waren die ersten Schwierigkeiten überwunden, so zeigte es sich, daß die Lust am Basteln sich von den Alten auf die Jugend vererbt hatte. Die Knaben entwickelten eine große Geschicklichkeit. Wenige Wochen Unterweisung genügten, und die Kinder konnten selbständig arbeiten. Bald fanden aber auch die Väter der Kinder Gefallen an den Flechtarbeiten. Sie versuchten sich in der früher geübten Technik, und es ging besser als sie geglaubt hatten. Und als der Winter zur Neige ging, da flochten alt und jung. Nun haben die Leute Beschäftigung an den langen Winterabenden und - Verdienst.

Die kleinen Hausfleißarbeiten sind ehedem deswegen eingeschlafen, weil die Leute für ihre Erzeugnisse keine Verwendung hatten. Die billige Marktware aus Blech, Emaille usw. hat die Hausfleißarbeiten verdrängt. Stellt sich die Absatzmöglichkeit wieder ein, so erwacht auch die Lust am Schaffen. Es ist namentlich in der ersten Zeit notwendig, den Flechtern Anweisung zu neuen und verkaufsfähigen Formen zu geben. Aber später lasse man der Phantasie des Volkes freien Spielraum. Erst dann hat der Arbeiter wirklich Freude an dem Gelingen des Werkes, wenn er selbständig dabei nachgedacht hat. Der Arbeiter muß das werden, was er früher war: in einem gewissen Sinne ein Künstler, der selbständig neue Werte schafft. Denn wenn der Mann aus einem Bündel Wurzeln einen praktischen Gegenstand anfertigt, ihm dabei eine zweckentsprechende äußere Form gibt, so ist das Erzeugnis ein Kunstwerk. Unsere Künstler, die Möbel, Töpfe usw. entwerfen, lehnen sich ja auch an bereits gegebene Formen an. Das Landvolk ist an eine Arbeit nach der Schablone nicht gwöhnt. Schon die tägliche Beschäftigung in Haus und Feld gibt eine mannigfaltige Abwechselung.

Überläßt man dem Arbeiter ein selbständiges Schaffen, so legt er in jeden Gegenstand gleichsam ein Stück von seinem Innenleben hinein und hat Freude an dem Gelingen. Bei den Flechtarbeiten läßt sich dies Moment leicht durchführen; schwieriger ist es bei den Stickereien, da hier das Zeichnen in Frage kommt, wozu nicht jedermann befähigt ist. Aber, wenn sich in früheren Jahrzehnten Zeichentalente unter dem Volke fanden, die sogar selbständige Entwürfe schufen, weshalb sollten auch heute die Arbeiten sich bis zu dem Grade nicht entwickeln lassen, zumal die Schule durch den Zeichenunterricht in hervorragendem Maße zu Hilfe kommt.

Der Hausfleiß bringt nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern auch sein moralischer Einfluß ist nicht zu verkennen. Man gehe auf die Dörfer und überzeuge sich selbst, was die hoffnungsvolle Jugend in den Wintermonaten treibt. Kartenspiel, Trunk, Klatsch sind die Hauptbeschäftigungen. Was soll sie auch angeben. Sie ist zum Müßiggang geradezu verurteilt.

Geben wir dem Volke seinen Hausfleiß wieder, und es wird uns nicht gereuen. Es wird ein andrer Geist ins Dorf einziehen!

|

zurück zu AlteZeiten |

|

|

zurück

zur Startseite |